Кроме столичных регионов фарфоровое производство в начале XIX века возникало и в других российских губерниях. Толчком этому послужил в том числе указ 1806 года императора Александра I о введении запретительного тарифа на импорт иностранного фарфора в Россию.

В 1809 году выходец из Богемии предприимчивый аптекарь Фридрих-Христиан Бриннер организовал керамическое производство в деревне Домкино в Тверской губернии. Чувствуя, что такое предприятие может принести неплохие доходы, так как производство фарфора только набирало обороты в России, Бриннер арендовал у тверского помещика Федора Леонтьевича Карабанова землю с правом использования на этой площади песка, глины и камня, пригласил двух мастеров с фарфорового завода Гарднера и построил небольшое кустарное предприятие. Но из-за отсутствия управленческого опыта и необходимых финансов, и не дожидаясь окончательного разорения, продал её в 1810 году другому аптекарю — лифляндскому провизору Андрею Яковлевичу Ауэрбаху.

Завод Ауэрбаха в селе Кузнецово. Старое фото

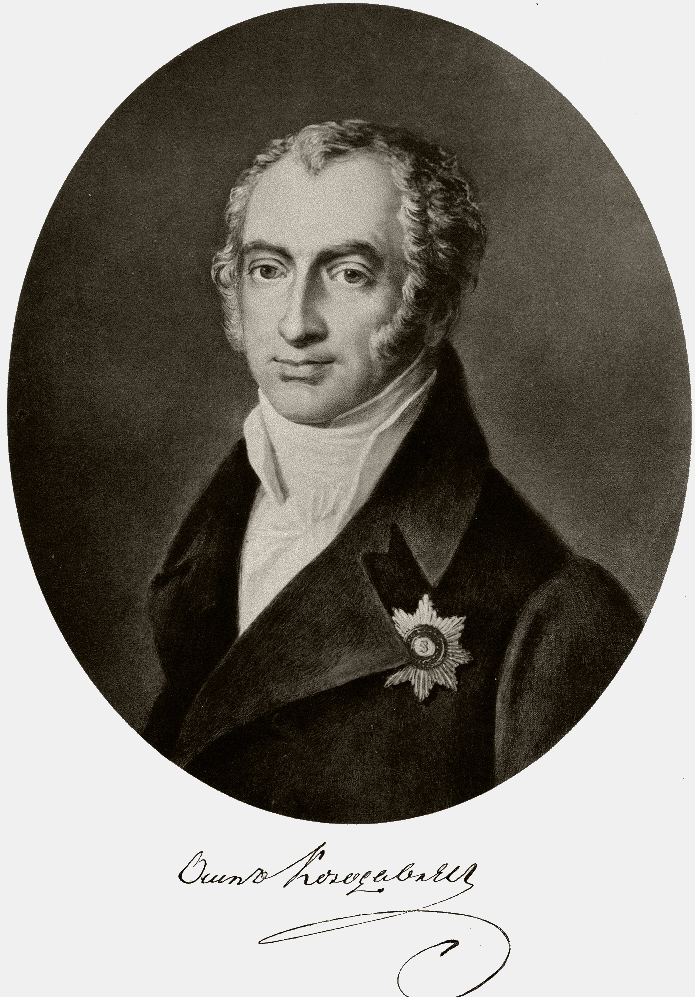

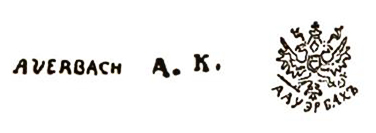

Выпуская первоначально в основном фаянсовую продукцию, Андрей Яковлевич Ауэрбах сумел благодаря гарднеровскому мастеру И.Рейнеру превратить маленькое кустарное предприятие в крупное производство, о котором заговорили в соседних губерниях, и к концу 1820-х годов значительно расширил ассортимент. Сначала Ауэрбах клеймил свою продукцию надписью на латыни AUERBAGH, вдавленной в массу. Но после того, как министром внутренних дел О.П.Козодавлевым было выражено недовольство, в заводских клеймах стали использовать русские буквы с указанием уезда – Корчевский, иногда сокращая их до двух букв или «А.К.».

О.П.Козодавлев (1754-1819)

По окончании срока аренды земли в 1829 году Ауэрбах перенес завод из деревни Домкино в село Кузнецово той же Тверской губернии, куда и перевел 119 работников.

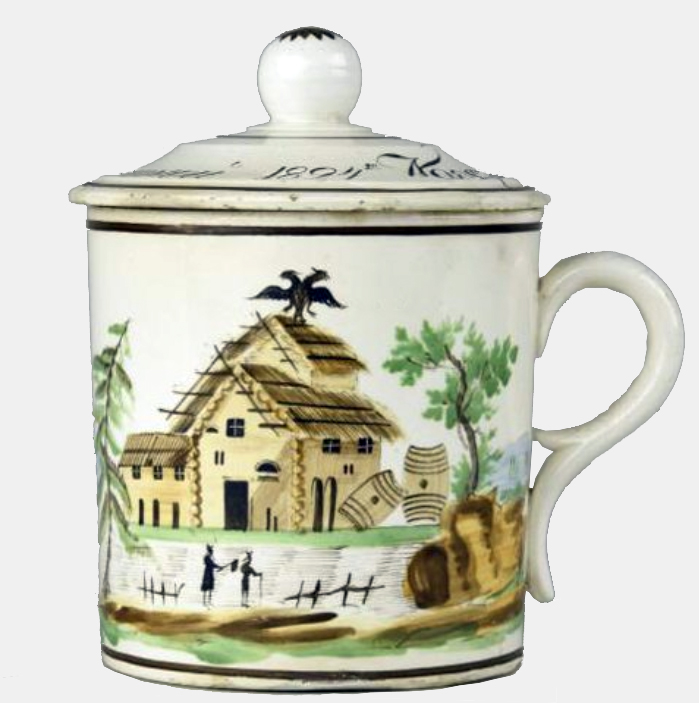

Кружка с крышкой с надписью Елизавете Лазутиной 1824 года ноября 26 1824 г. Фабрика Ауэрбаха

В 1831 году на Второй мануфактурной выставке в Москве изделия фабрики Ауэрбаха были отмечены золотой медалью, а еще через два года, в 1833 году, завод одним из первых частных заводов получил право маркировать свою продукцию государственным гербом, которое до него имел только Императорский фарфоровый завод.

Предприятие Ауэрбаха зарекомендовало себя, прежде всего, как крупнейший производитель бытового и художественного фаянса, в ассортимент которого входили декоративные блюда, чайники, кружки, чайные и столовые сервизы, была освоена также техника деколя — нанесения печатных рисунков.

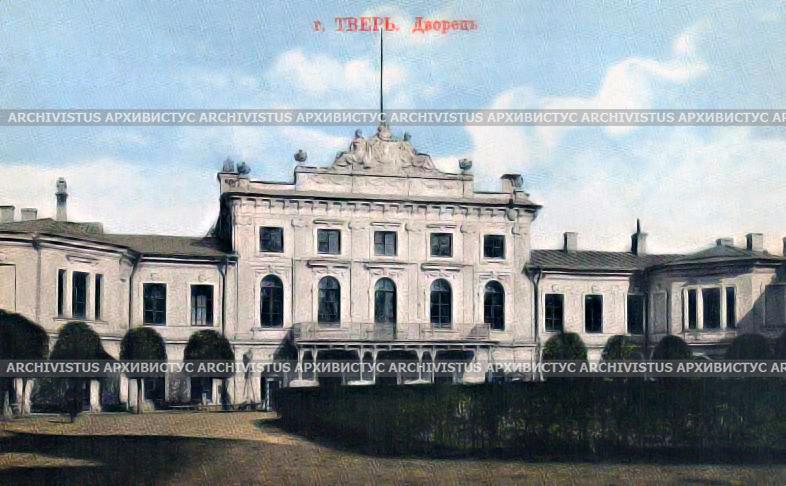

Путевой дворец в Твери. Старая почтовая открытка

За время своего существования изделия Ауэрбаха были в итоге отмечены тремя золотыми медалями на различных выставках, завод дважды получал право наносить на них государственный герб, а сам владелец предприятия был награжден орденами святого Станислава, Святой Анны и удостоен дворянского титула. Фабрика выпускала как простую посуду, так и уникальной красоты вещи — особенно столовые приборы. Об этом можно судить по тому факту, что заводу Ауэрбаха было поручено изготовить сервиз для императорского путевого дворца в Твери.

Тарелка мелкая из столового сервиза Тверского императорского Путевого дворца

Однако в связи с отменой крепостного права в 1861 году владеющие на тот момент заводом сыновья Ауэрбаха, Генрих и Герман, были вынуждены сократить количество персонала и ассортимент выпускаемой продукции, а в 1870 году продать предприятие. Завод Ауэрбахов вместе со всей производственной базой и мастерами высочайшего класса купил Матвей Сидорович Кузнецов.

Вид фарфоровой фабрики в селе Кузнецово. Старая почтовая открытка

Войдя в «Товарищество производства фарфоровых и фаянсовых изделий М.С.Кузнецова», фабрика Ауэрбаха претерпела реконструкцию и техническое переустройство, в цехах установили паровые котлы, и увеличили число рабочих. Начиная с 1884 года, теперь уже на Тверской фабрике Кузнецова стали выпускать фарфор, полуфаянс, майолику, а также изделия из других материалов.

Фаянс, изготовленный на Тверской фабрике Кузнецова

После Октябрьской революции в 1918 году фабрика Ауэрбаха была национализирована и получила название «Государственная фарфоро-фаянсовая фабрика», а в 1923 году ей было присвоено имя М.И.Калинина (ЗиК). В 1929 году село Кузнецово переименовали в Конаково, и началась история Конаковского фаянсового завода им.М.И.Калинина. Первое время завод продолжал выпускать прежний ассортимент, сложившийся до революции. Это была чайная и столовая посуда, а также жанровые статуэтки.

Миниатюры Исидора Григорьевича Фрих-Хара

Но после 1930 года завод переориентировался на изготовление предметов на советскую тематику. Большую роль в становлении агитационного стиля внес художник и скульптор Исидор Григорьевич Фрих-Хар. Если часть мастеров занималась скульптурой, то другие продолжали производить сервизы, настенные декоративные тарелки и просто кувшины, вазы и кружки. На Всемирной Парижской выставке 1937 года конаковский фаянс был удостоен высшей награды — Диплома «Гран-при» и прославился на вес мир.

Перекресток проспекта Ленина и улицы Энергетиков в Конаково в 1980-е годы. Старое Фото

После Второй мировой войны, с середины пятидесятых, после восстановления предприятия в Конаково продолжилось производство художественной скульптуры, ваз и чайно-кофейных сервизов из фаянса. Однако после распада СССР завод в 2006 году был признан банкротом, не дожив до своего двухсотлетнего юбилея.

В 1839 году в селе Волокитино Глуховского уезда Черниговской губернии помещиком Андреем Михайловичем Миклашевским была основана фарфоровая мануфактура. Имение Миклашевского находилось в непосредственной близости от города Глухова, и было бы странным, если при наличии поблизости уже упомянутых нами высококачественных глуховских глин, которые к тому времени использовались как на Императорской мануфактуре, так и на заводе Гарднера, не возникло желания создать собственное предприятие.

А.М..Миклашевский (1801-1895)

Для строительства завода и работы на производстве были приглашены из Франции потомственные фарфористы — братья Дарт, Август, в качестве технолога, а Франц, в качестве живописца. Рабочими на фабрике стали прошедшие специальное обучение крепостные крестьяне Миклашевского. Андрей Михайлович заменил своим крепостным барщину работой на мануфактуре, чем обеспечил бизнесу высокую рентабельность. Мануфактура Миклашевского стала выпускать прежде всего посуду – чайные и кофейные, десертные и столовые сервизы, которые реализовывались на ярмарках, проходивших в близлежащих городах и селах. А для более технологически сложной продукции такой, как дворцовые люстры, церковные паникадила, пышные картинные рамы и многое другое, были открыты собственные магазины в Петербурге, в Москве и Киеве.

Герб Остоя Миклашевских внесён в VI часть родословной книги Черниговской губернии

Сам А.М.Миклашевский родился в имении Кочубеев селе Ярославец Глуховского уезда, сегодня это Сумская область, происходил из украинского рода казацких старшин, окончил Благородный пансион при Царскосельском лицее в 1819 году, поступил в Ахтырский 12-й гусарский полк корнетом и завершил свою службу в 1824 году штаб-ротмистром. Высоких чинов и громких званий Миклашевский не добился, но наследовал богатое село Волокитино на реке Клевень от своего прославленного деда М.А.Миклашевского, который его получил, в свою очередь, от самого гетмана Ивана Мазепы. Женившись в 1836 году на московской красавице Д.0.Олсуфьевой, дочери камергера А.Д.Олсуфьева, А.М.Миклашевский поселился в родовом поместье и занялся его благоустройством.

Золотые ворота в селе Волокитино. Современное фото (См. карту)

Прежде всего была реконструирована усадьба, затем построен фарфоровый завод и, наконец, Покровская церковь с уникальным фарфоровым иконостасом. Вообще все постройки в усадьбе были украшены изделиями собственного фарфорового завода. Его старшая дочь Мария вышла замуж за Петра Ивановича Скоропадского, младшим сыном которой был Павел Петрович Скоропадский — генерал-лейтенант Русской императорской армии, который после революции 1917 года стал политическим деятелем и гетманом Украины. К сожалению время не пощадило усадьбу Волокитино: сохранились остатки пейзажного парка и въездные усадебные ворота, хоть и называемые мавританскими или даже золотыми, но построенные, скорее всего, в стиле английской готики.

Корзиночка с лепными цветами

Привлечение французских специалистов сказывалось на дизайне продукции, которая создавалась сначала в традициях западного стиля. Особое место на мануфактуре Миклашевского занимали фаянсовые статуэтки, изображавшие монархов или народных героев. Но затем постепенно их сменила местная тематика, и изделия волокитинских мастеров вполне официально стали называться «ляльками».

Фаянсовые статуэтки завода Миклашевского: Жанна д`Арк, Фридрих Великих, Селянка

Несмотря на то, что завод Миклашевского проработал чуть более 20 лет, он успелблагодаря своими первым изделиям удостоиться большой серебряной медали на Промышленной выставке в Петербурге 1839 года, а на Промышленной выставке 1849 года волокитинский фарфор был награжден золотой медалью. Однако отмена крепостного права императором Александром II в 1861 году лишила производство бесплатной рабочей силы, и в 1862 году завод закрылся. Сам же Андрей Михайлович прожил долгую жизнь и умер в своем имении в возрасте 94 лет.

Коллекционный фарфор завода Миклашевского

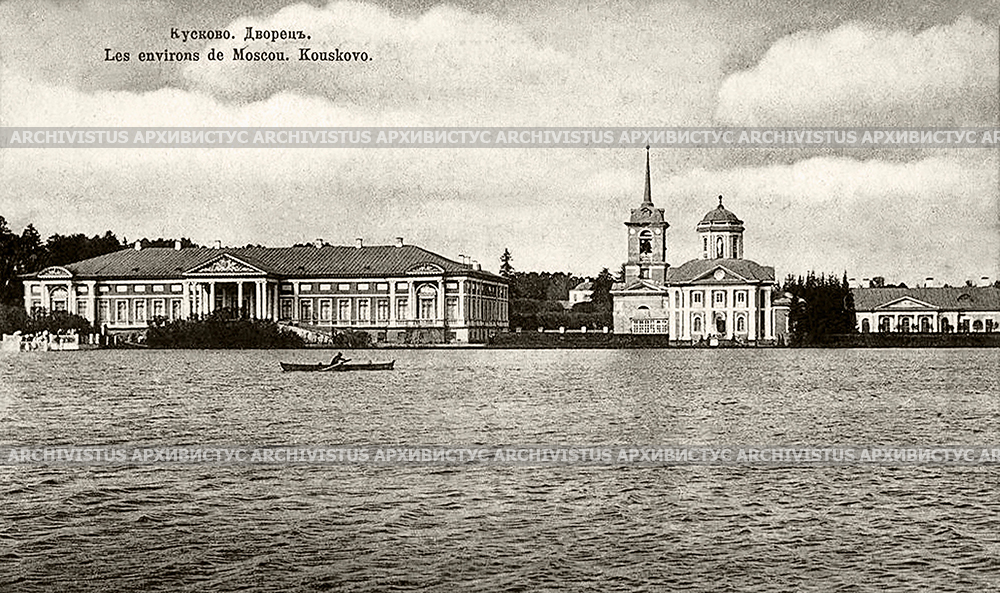

Уже к концу XIX века фарфор Миклашевского стал объектом коллекционирования и украсил собой такие знаменитые собрания, как купцов А.В.Морозова и П.И.Щукина. К волокитинскому фарфору сохраняется интерес и в наши дни. В 2019 году к 180-летнему юбилею в Большой каменной оранжерее усадьбы Кусково прошла выставка, посвященная изделиям завода Миклашевского.

Старая почтовая открытка

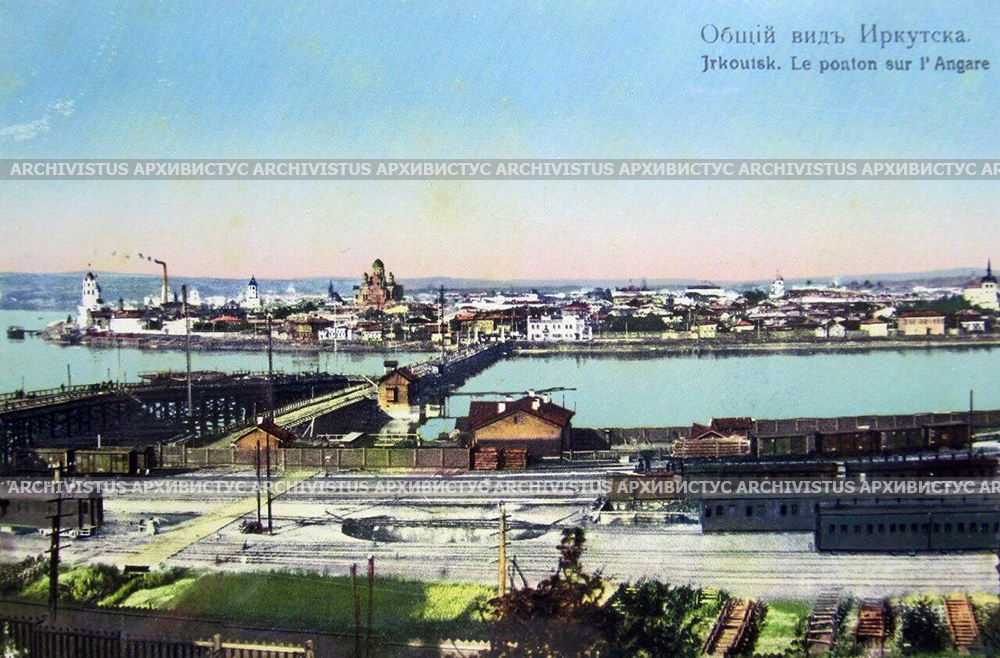

В начале XIX века не только в европейской части России начали производить посуду из фаянса и фарфора. Первой попыткой изготовить фарфор в Сибири можно считать идею использовать белую глину Бельского острога братьями Андреем и Алексеем Курсиными. Но вскоре им предложили работу в Петербурге на Императорском фарфоровом заводе, и они согласились, не начав толком производства. Перед отъездом они поделились информацией с иркутским купцом Алексеем Евсеевичем Полевым, который организовал собственное производство, но влез в долги и в 1811 году продал дело Петру Васильевичу Солдатову.

Старая почтовая открытка

В 1815 году купец Солдатов получил специальную грамоту от гражданского губернатора Иркутска Николая Ивановича Трескина, как изъявившему «желание заниматься деланием фаянсовой посуды». Надо сказать, что до середины XIX века в Иркутске фарфор не делали, а производили фаянс.

Гражданский губернатор Иркутска Н.И.Трескин (1763-1842)

Для обучения же новому и сложному делу в 1829 году из Иркутска в Москву отправили несколько молодых людей, среди которых были Петр Калмынин и Василий Скроняков. Вернувшись после обучения, они стали помогать производить фарфор купцу Сыропятову, который к тому времени купил фаянсовую фабрику Солдатова. Братья же Филипп и Данила Переваловы из деревни Узкий Луг доставляли на фабрику сырье. Не сумев рассчитаться с братьями и задолжав им крупную сумму, Сыропятов был вынужден отдать фабрику братьям Переваловым в счет долга. Так братья Переваловы стали владельцами фарфорового завода.

Хайтинский фарфоровый завод в поселке Мишелёвка. Старое фото

Братья перевезли фабрику поближе к сырью, к Трошковскому карьеру, и основали при впадении речки Хайтинки в реку Белую в 120 км от Иркутска поселок Мишелёвка, получивший название по имени одного из первых на заводе искусных печников и горновых мастеров Николая Мишелёва. Первую продукцию фабрика выдала в 1869 году. Данила стал заниматься производством, а брат Филипп – реализацией продукции. Этот год считается и годом основания фабрики Переваловых и началом производства фарфоровой продукции в Сибири.

Карандашница «Охотники на привале». Фабрика Переваловых

Поначалу Переваловы не могли платить больших денег, поэтому набирали рабочих либо из числа местных жителей, своих земляков, либо каторжан, у которых заканчивался срок каторги, и, несмотря на особые качества местной глины и чистейшего кварца, который добывался на Байкале, посуда получалась грубой и большим спросом не пользовалась. Укрепив свое финансовое положение, братья Переваловы переоборудовали фабрику, установив паровые машины, новые обжигательные горны и фильтпрессы, стали нанимать квалифицированных рабочих и переманивать мастеров с фарфоровых заводов и фабрик европейской части России и даже пригласили специалистов из Китая и Японии. В 1869 была учреждена фирма «Фарфоро-фаянсовая фабрика торгового дома Переваловых».

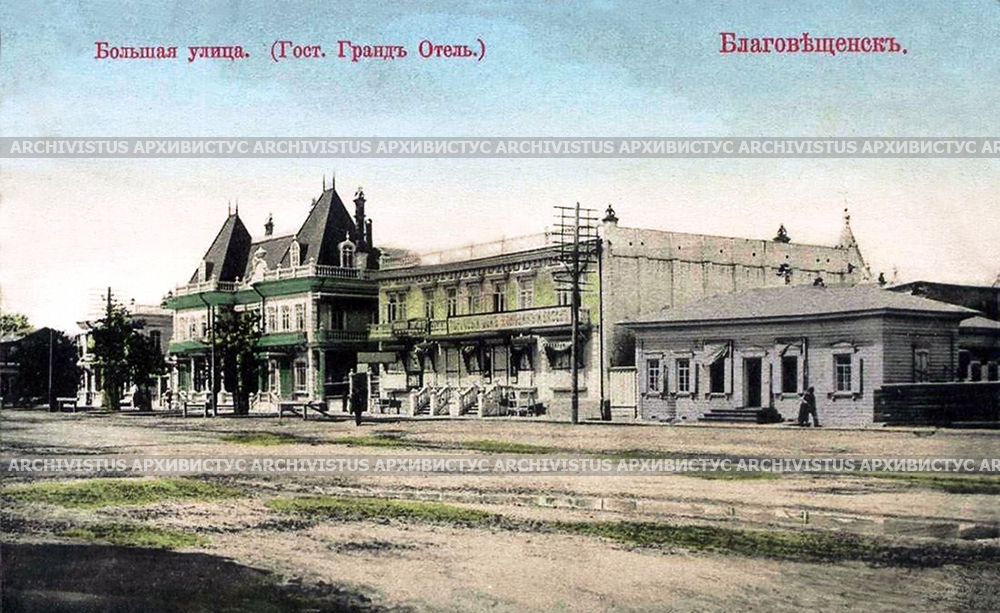

После этого изделия с клеймом братьев Переваловых появились на сибирских ярмарках – Верхнеудинской, Преображенской, Балахтинской, Качугской, Якутской, Ачинской, Минусинской и даже на Урале, а также были открыты торговые представительства в Иркутске, Красноярске, Енисейске, Благовещенске. И в 1873 году на Екатеринбургской промышленной выставке Д.В.Перевалов получил серебряную медаль «За полезное».

Старая почтовая открытка

В 1873 году в газете «Сибирь» было написано: «13 июля Великий князь Алексей Александрович, посетив Иркутск, на выставке Сибирского отделения Русского технического общества обратил особое внимание на… посуду господина Перевалова». А в газете «Иркутские губернские ведомости» за 29 ноября 1874 года уже сообщалось о большом торговом магазине Переваловых в городе Иркутске.

Однако 26 декабря 1877 года Даниил Перевалов был убит при невыясненных обстоятельствах, а его брат Филипп вместе с семьёй уехал на Дальний Восток. После смерти Д.В.Перевалова фарфоровую фабрику возглавил его сын Иван, который вместе с женой взялся за модернизацию производства и внедрение передовых технологий. И, прежде всего, ему удалось хитростью завлечь как новых столичных мастеров в далекую Сибирь, так и гжельских. Чтобы заманить, а затем привязать рабочих к фабрике, Иван Перевалов придумал свои фарфоровые деньги в виде жетонов, которые имели хождение только на фабрике и в его лавках. Это был единственный случай применения фарфоровых денег в России.

Фарфоровые деньги И.Д.Перевалова

В 1880 Иван Перевалов начал коллекционировать фарфор не только своей фабрики, но и приобретать образцы западноевропейского, китайского фарфора, а также изделия заводов европейской части России, в связи с чем открыл первый музей фарфора. В начальный период советской власти музей закрыли, часть экспонатов пропала, но кое-что было передано в Иркутский художественный музей. В 2004 году музейная коллекция насчитывала 4,5 тысячи экспонатов, созданных в конце ХIX и на протяжении всего ХХ века.

Сервиз Хайтинской фабрики Перевалова

Не забывал Перевалов в рекламных целях участвовать в различных выставках, что приносило предприятию награды. Так, в 1887 на Екатеринбургской промышленной выставке фарфору Переваловых присудили серебряную медаль «За трудолюбие и искусство», затем в 1896 последовала серебряная награда на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде «За хорошее качество при значительных в Сибири размерах производства», а в 1906 году в Антверпене продукция предприятия получила «Золотую медаль качества».

Общий вид павильонов выставки в Екатеринбурге в 1887 году. Старое фото

В 1898 Иван Перевалов акционировал предприятие, учредив «Сибирское товарищество для производства фарфоровых, фаянсовых и гончарных изделий И.Д.Перевалова», выпустив 5 тысяч акций по 300 рублей каждая, увеличив таким образом капитализацию предприятия. Будучи выходцем из крестьян, Перевалов хорошо понимал, что требуется широким слоям населения, поэтому выпускал сравнительно недорогие предметы для сервировки стола, папиросницы, подсвечники, спичечницы, курительные трубки и даже детские игрушки, отличавшиеся, прежде всего, тонкостью и прочностью, а также белизной фарфоровой массы, благодаря глине Голубичного карьера Узкого Луга близ Хайты.

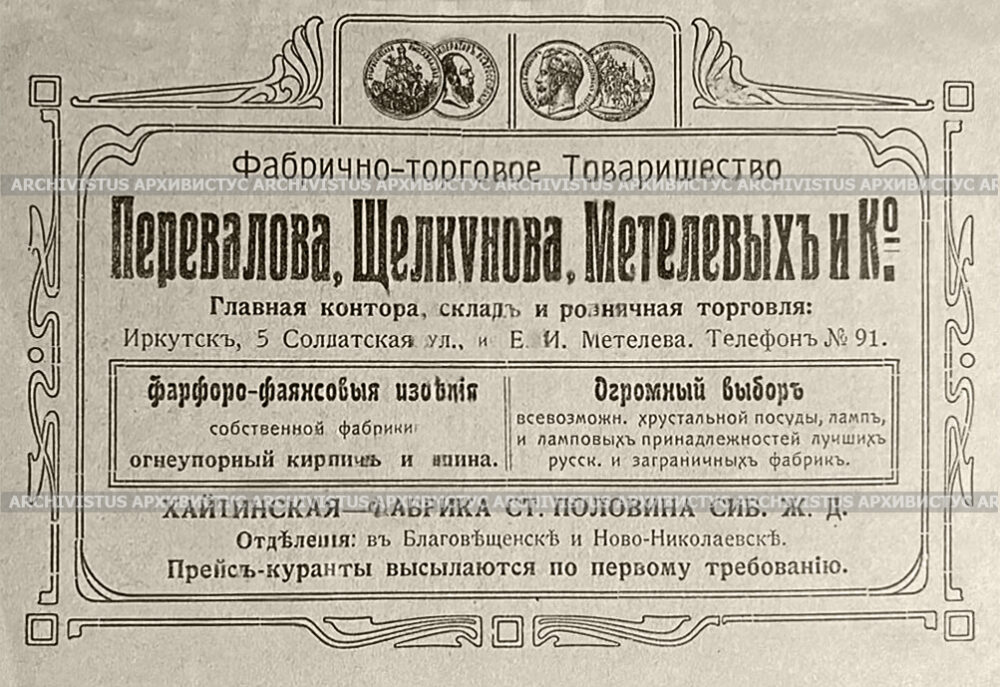

Реклама фабрично-торгового «Товарищество Перевалова, Щелкунова и Метелёвых и К»

И все-таки неприятности с банками и кредитами вынудили Ивана Перевалова в 1902 году продать часть фабрики, реорганизовав фирму в фабрично-торговое «Товарищество Перевалова, Щелкунова и Метелёвых и К». После трагической гибели Ивана Перевалова Хайтинская фабрика перешла в руки торгового дома «Метелёв и Щелкунов». Трагедия с Иваном Переваловым произошла 23 августа 1907 года; как писали в прессе, он был убит на дороге близ своей фабрики «пятью злоумышленниками». В действительности Ивана Даниловича, возвращавшегося из Иркутска с деньгами за реализованную продукцию и с бутылью жидкого золота для нанесения специального рисунка на фарфоровой посуде, подкараулили неизвестные, пытались захватить добычу, но лишь тяжело ранили купца. Скончался Перевалов впоследствии у себя дома. С этого момента наследником стал его старший сын Владимир, а фабрика перешла в руки торгового дома «Метелёв и Щелкунов», но начала постепенно приходить в упадок и в 1919 году была продана «Закупсбыту».

Кружка с портретом И.Д.Перевалова с сыном

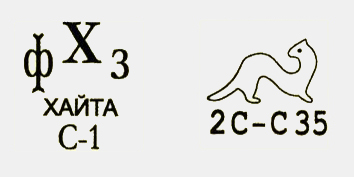

После революции 1917 года фабрика торгового дома «Метелёв и Щелкунов» была национализирована только в 1920 году и стала называться «Хайтинская фарфоровая фабрика «Сибфарфор»», сменив клеймо на «ХФЗ Хайта».

Подарок XV съезду РКП(б) от рабочих Сибфарфора,1927 год

В 1920-е годы на фабрике, помимо выпуска фарфоровой посуды, изоляторов и санитарного фарфора, предприняли изготовление «агитационного» фарфора с портретами папанинцев, изображениями колхозных ярмарок и другой государственной символики. В 1954 году предприятие стало называться «Хайтинский фарфоровый завод» и стало маркироваться единой маркой.

В 1969 году Хайтинский фарфоровый завод отпраздновал свой столетний юбилей и в августе 1969 был награждён орденом «Знак Почёта» с формулировкой «За успехи в развитии производства». В 1970 году завод сменил товарный знак и маркировку своих изделий на силуэтное изображение белого горностая.

Чайный сервиз ХФЗ

В последующие годы Хайтинский фарфоровый завод выпускал более 30 млн. изделий в год вплоть до 1992 года, когда попал в тяжелое экономическое положение, производство встало и возобновилось только после акционирования в 2000 году. Однако долго не проработало и в 2005 году предприятие ликвидировано.

ИЗОБРАЖЕНИЯ СТАРИННЫХ ОТКРЫТОК И ПОЧТОВЫХ КАРТОЧЕК ДЛЯ ВАС

ИЗОБРАЖЕНИЯ СТАРИННЫХ ОТКРЫТОК И ПОЧТОВЫХ КАРТОЧЕК ДЛЯ ВАС